蓝皮书总报告 |《2020年国民心理健康状况调查报告:现状、趋势与服务需求》

更新日期:2021-03-10

2021年3月,2020版“心理健康蓝皮书”《中国国民心理健康发展报告(2019~2020)》正式发布,本书由中国科学院心理研究所科研团队完成,全书由总报告、分报告与专题报告三个部分组成。

2020年心理健康情况

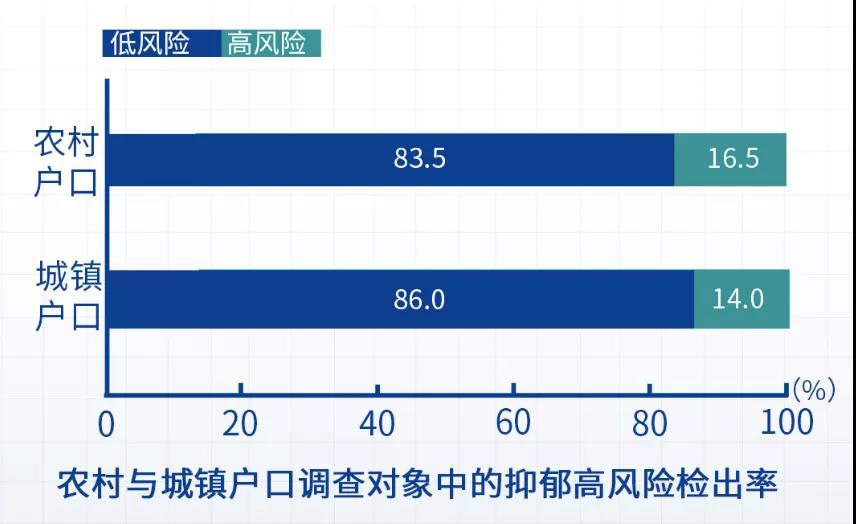

对户口类型不同的调查对象进行分析,发现抑郁水平在统计上存在显著差异。农村户口人群中抑郁高风险的检出率为16.5%,略高于城镇户口的检出率14.0%。

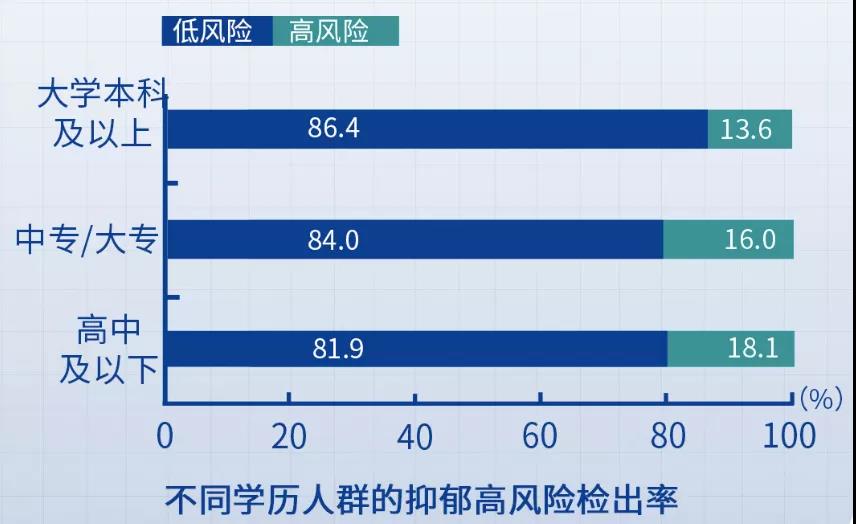

不同学历的调查对象在心理健康水平上也存在差异。以抑郁为例,大学本科及以上群体的抑郁高风险检出率为13.6%,中专/大专群体的检出率为16%,高中及以下群体的检出率为18.1%。

将调查对象划分为四个年龄段:18~24岁、25~34岁、35~44岁、45岁及以上。分析发现,年龄差异显著。随着年龄增大,以中国心理健康量表衡量的心理健康指数呈现逐年升高的趋势。

25~34岁组与35~44岁组之间差异不显著,而18~25岁组的心理健康指数低于其他各年龄段,45岁及以上组高于其他各年龄段。抑郁水平则呈现随年龄增大而降低的趋势。

这一结果提示,青年期的心理健康问题较为多发,需要重视青年心理健康问题的预防与干预。

心理健康意识体现为认识到心理健康工作的重要性。2020年调查中94.0%的调查对象认为心理健康工作是重要的,与2008年87.9%的占比相比,提高了6.1个百分点。

在预测未来5年心理健康状况的变化时,人们普遍表现出乐观的倾向,在评估预测周围的人未来5年的心理健康状况时,有50.2%的人认为未来会更好,有17.1%的人认为不变,有32.7%的人认为可能会变差,在评估自身的变化时更加积极,有67.9%的人认为自己在未来5年心理健康状况会变好,18.5%的人认为会不变,有13.6%的人认为会变差。

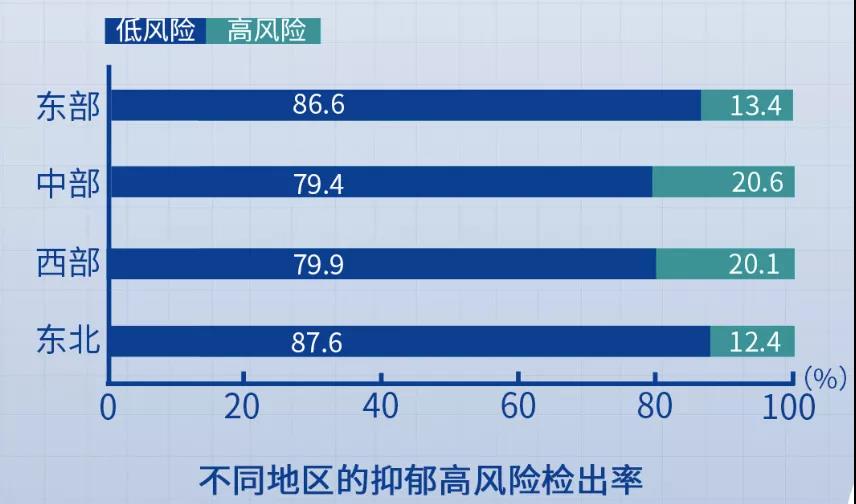

过去10年间,心理健康水平的地区差异可能有所扩大,东部地区的优势日益突出,而基于过去经验,东部地区调查对象也对未来的心理健康水平抱有更积极的预期。

调查询问人们需要哪方面的心理健康知识,并分析不同群体的需求特征。平均来说,人们会在七个领域中选择三个领域,意味着人们的心理健康知识需求是多重的。

具体来看,选中率**的是自我调节,大约七成调查对象选择了这个领域,提示着人们普遍意识到自己在维护心理健康中的责任与作用,希望提高自我调节的能力。选中率居第2位的是人际交往,大约六成调查对象,选择了此领域,提示着人们重视人际交往的满意度,希望增加这方面的知识和提高这方面的技能。

值得注意的是,对心理疾病防治的选中率不足半数提示着,虽然人们重视对心理疾病的预防和治疗知识,但总的来说人们对这方面支持的主动获取动力不足。

女性在各项心理健康知识需求上的选中率均高于男性,表现出更强的心理健康知识渴求。

上一篇:什么样的人需要心理咨询?

下一篇:嘿,别绕道走,让“我们”好好相处